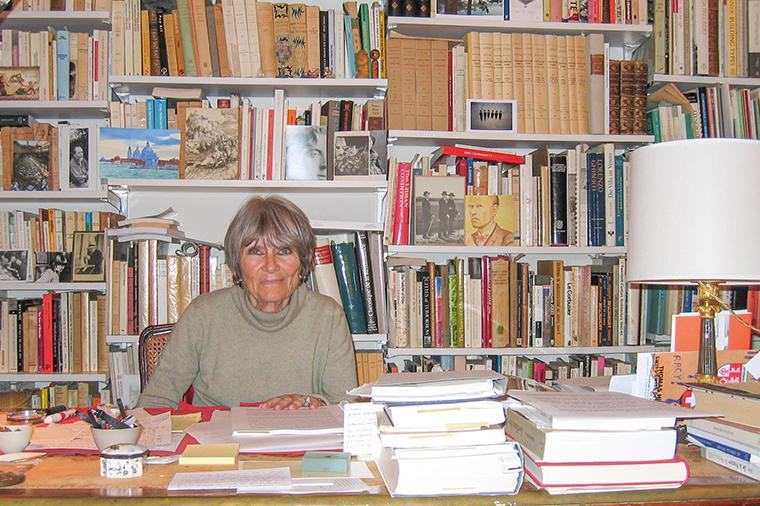

“Libre penseuse, femme de combat, visionnaire”. Françoise Choay s’est éteinte presque centenaire. Reconnu à l’échelle internationale, son legs intellectuel, véritable monument, reste un repère dans les “espacements” de la ville. Née à Paris le 29 mars 1925, elle étudie la philosophie, travaille quelques années en tant que journaliste et critique d’art avant de consacrer aux questions de la ville et de l’urbanisme, et bientôt à celle du patrimoine, sa carrière d’enseignante-chercheuse.

En 1965, alors que la France des Trente Glorieuses lance le chantier des villes nouvelles, elle publie L’Urbanisme, utopies et réalités (éd. Seuil), une anthologie d’écrits sur la ville qui, tout en jetant un éclairage inédit sur les sources de l’urbanisme moderne et des utopies spatiales, remettent en question les dogmes de l’aménagement. Au début des années 1970, elle participe à l’effervescence des débats du Centre universitaire expérimental de Vincennes, aux côtés de Pierre Merlin qui y dirige le département d’urbanisme (futur Institut français d’urbanisme). Sa thèse, consacrée aux théories d’Alberti et de Thomas More, publiée sous le titre La Règle et le modèle : sur la théorie de l’architecture et de l’urbanisme (éd. Seuil, 1980), et ses autres travaux universitaires font redécouvrir la qualité urbaine des aménagements d’Haussmann, dont elle publie les mémoires, ainsi que les théories urbaines du Catalan Ildefons Cerdà (1815-1876) et de l’Américain Melvin Webber (1920-2006), dont elle traduit les textes. D’une érudition insatiable, Françoise Choay affine, réévalue et pousse toujours plus loin ses analyses, notamment sur la place de l’humain dans l’espace urbain, sur la mort de la ville et le “règne de l’urbain”, sur les effets aliénants de la “révolution électro-télématique” puis, dans les années 1990, sur les dangers de la patrimonialisation soumise aux logiques commerciale et touristique. Que ce soit dans L’Allégorie du patrimoine (éd. Seuil, 1992) ou dans son cours “Histoire de la notion de monument historique et patrimoine” dispensé à l’École de Chaillot, elle déconstruit la notion de monument historique pour renouer avec sa dimension éducative, éthique et collective, et milite pour l’avènement d’un urbanisme à échelle humaine. Toujours au Seuil, la parution en 2006 de Pour une anthropologie de l’espace (recueil d’une vingtaine d’articles) offre une synthèse de sa pensée, à méditer et à poursuivre encore longtemps… La Cité de l’architecture et du patrimoine et l’Académie d’architecture préparent un hommage.